飼料添加物とは、(1)飼料の品質の低下の防止、(2)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給、(3)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的として、飼料に添加、混合、湿潤、その他の方法によって用いられているもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定されています。

それぞれの飼料添加物には、成分規格、製造等の方法および基準が定められており、これらに適合していないものは使用できません。また、抗生物質や合成抗菌剤については、使用できる家畜や期間、添加量などが厳密に定められています。

(1)飼料の品質の低下の防止を目的としたもの(17種類)

抗酸化剤(3種類)、防かび剤(3種類)、粘結剤(5種類)、乳化剤(5種類)、調整剤(1種類)

(2)飼料の栄養成分その他の有効成分の補給を目的としたもの(87種類)

アミノ酸等(13種類)、ビタミン(33種類)、ミネラル(38種類)、色素(3種類)

(3)飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進を目的としたもの(52種類)

合成抗菌剤(6種類)、抗生物質(17種類)、着香料(1種類)、呈味料(1種類)、酵素(12種類)、生菌剤(11種類)、その他(4種類)

FAQ

質問をクリックすると、回答が表示されます。

Q. 飼料添加物はどのように指定されているのですか?

新しい成分について飼料添加物の指定を受ける場合には、最初に、① 起源と発見の経緯、外国での許可・使用状況、② 名称や化学構造などの規格、③ 効果を裏付ける基礎試験成績、④ 対象家畜を用いた残留試験成績、⑤ 単回投与毒性や変異原性試験成績、⑥ 有効性、安全性および必要性を検討する上で参考となる資料を農林水産省に提出して事前協議を行う。この事前協議の結果、農業資材審議会の審議に付されることとなった場合には、 申請者は、以下に示す様々な資料を農林水産省に提出し、農業資材審議会において審議が行われ、農林水産大臣に対して飼料添加物としての指定の可否が答申されます。 なお、平成15年7月からは、農業資材審議会での審議の後に、食品安全委員会においてヒトの健康に対する影響についての審議も行われることになったため、飼料添加物としての指定までに多額の費用がかかるばかりでなく、事前協議から指定までに非常に長い期間が必要となっています。

農林水産省が示している「飼料添加物の指定の手引き:平成30年8月 第1.9版」(PDFファイルでご覧いただけます)

⇒英語版はこちらから

生菌剤以外の場合

(1)期限または発見の経緯、外国での飼料添加物としての許可状況および使用状況等

(2)規格に関する事項

ア 名称

(ア)一般名

(イ)化学名

イ 化学構造

ウ 製造方法

エ 生物学的、理化学的性状

(ア)性状

(イ)確認試験

(ウ)純度試験

(エ)含量および定量法

オ 飼料中の定量法

カ 経時的変化(飼料添加物および飼料中の当該飼料添加物の安定性)

(3)効果に関する事項

ア 効果を裏付ける基礎的試験

イ 効果を裏付ける野外応用による試験

(4)残留性に関する事項

対象家畜などを用いた残留試験

(5)安全性に関する事項

ア 毒性試験

(ア)一般毒性試験

- 単回毒性試験

- 反復投与毒性試験(短期)

- 反復投与毒性試験(長期)

(イ)特殊毒性試験

- 世代繁殖試験

- 発生毒性試験

- 発がん性試験

- 変異原性試験

- その他の試験(局所毒性、吸入毒性等)

(ウ)薬理学的試験

(エ)生体内動態(吸収、分布、代謝、排泄、蓄積)に関する試験

イ 対象家畜等を用いた飼養試験

ウ 耐性菌出現に関する試験

エ その他

(ア)自然環境に及ぼす影響に関する試験(植物毒性、魚毒性、環境汚染等)

(イ)その他

生菌剤の場合

(1)期限または発見の経緯、外国での飼料添加物としての許可状況および使用状況等

(2)規格に関する事項

ア 名称

(ア)一般名

(イ)学名

イ 製造方法

ウ 細菌学的性状

(ア)性状

(イ)確認試験(簡易同定法)

(ウ)純度試験(他の細菌等)

(エ)がbb量(生菌数)および定量法(生菌数測定法)

エ 飼料中の定量法

オ 経時的変化(飼料添加物および飼料中の当該飼料添加物の安定性)

カ 製造用菌種の規格

(ア)継代の方法

(イ)保存の方法

キ 品質管理の方法

ク 製剤の物理的性状

(3)効果に関する事項

ア 効果を裏付ける基礎的試験

イ 抗菌性飼料添加物との併用による影響に関する試験

ウ 効果を裏付ける野外応用による試験

(4)安全性に関する事項

ア 菌の分類学的位置

イ 毒性試験

(ア)単回毒性試験

(イ)反復投与毒性試験(短期)

(エ)生体内動態(分布)に関する試験

ウ 対象家畜等を用いた飼養試験

エ 自然環境に及ぼす影響に関する試験

(注)上記の資料作成のための主たる試験の実施方法の概要についてはこちらをご覧下さい(外部リンク)

⇒飼料添加物の評価基準の制定について(独立行政法人 農林水産消費安全技術センター)

Q. 飼料添加物と飼料添加剤にはどんな違いがあるのですか?

飼料添加物とは、「飼料の品質の低下の防止」、「飼料の栄養成分その他の有効成分の補給」および「飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進」の用途に供することを目的として飼料に添加、混和、浸潤、その他の方法により用いられるものであって、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聞いて成分毎に指定されています。

これに対して、「動物用医薬品」は動物の病気の診断、治療などの用途で使用される医薬品で、治療用の抗生物質や合成抗菌剤、解熱鎮痛剤、疾病予防目的のワクチンや消毒薬のほかにも、麻酔剤や鎮静剤など様々なものが農林水産大臣から品目毎に承認を受けています。これらの動物用医薬品の中で飼料に展開、混合、湿潤して投与する薬剤は「飼料添加剤」と呼ばれて おり、獣医師の処方の下で飼料への配合、家畜・家禽への投与が行われており、配合飼料工場で飼料に添加されている飼料添加物とは明確に区別されています。

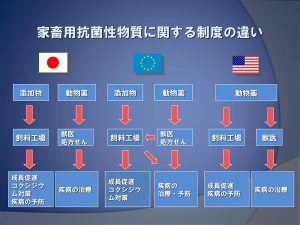

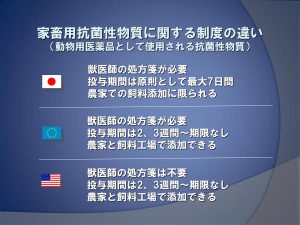

なお、日本とEUおよび米国では飼料添加物と動物用医薬品の取扱いの規制はかなり異なっています。

例えば抗菌性物質の場合、わが国とEUでは、抗菌性物質をその用途によって飼料添加物と動物用医薬品(飼料添加剤)に区分していますが、米国では飼料に添加して用いられる抗菌性飼料添加物はすべて動物用医薬品としてひとつのカテゴリーで取り扱っています。また、日本では抗菌性飼料添加物の飼料への添加は配合飼料工場で行われ、抗菌性飼料添加剤の添加は農家で行われていますが、EUや米国では原則として配合飼料工場で行われています。さらに、日本では、抗菌性の飼料添加剤の使用は、疾病を発症した動物を対象としているため、治療目的で最長7日間までの投与に限定されており、予防や疾病の制御を目的とした投与は原則的に禁止されていますが、EUでは治療や疾病の制御を目的とした比較的長期間の投与が認められており、さらに米国では、これに発育促進目的も加えた用途がすべて盛り込まれています。

- 家畜用抗菌性物質に関する制度の違い

- 家畜用抗菌性物質に関する制度の違い

Q. 日本で指定されている飼料添加物にはどのようなものがあるのでしょう?

Q. 抗菌性飼料添加物の規制はどのように行われているのですか?

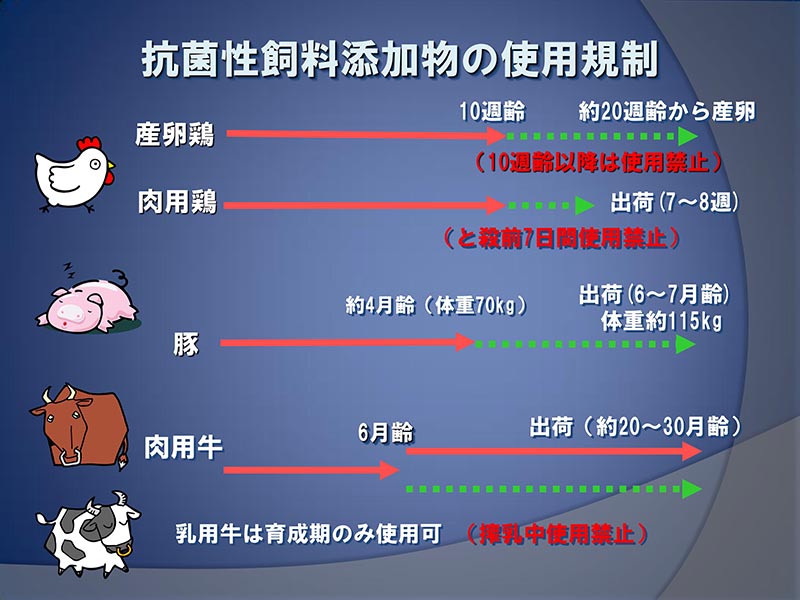

抗菌性飼料添加物を含有する飼料は、搾乳中の牛、産卵中の鶏とウズラ、ならびに、食用を目的として塗擦する前7日間の牛(生後おおむね6月を超えた肥育牛を除く)、豚、鶏またはウズラへの使用が禁止されています。また、畜産物への残留を防止する観点から、抗菌性飼料添加物を添加できる飼料の種類(添加ができるステージ)が決められています。例えば、産卵鶏の場合には、ふ化後20週齢頃から産卵がはじまりますが、抗菌性飼料添加物を含む飼料を給与できるのは中雛期(ふ化後10週)までとなっています。豚の場合は一般的に体重が115kg程度に到達した時点(生後5~7月齢)で食肉用として屠殺されますが、抗菌性飼料添加物を含む飼料を給与できるのは体重約70kgの子豚期までの約4月間で、それ以降の使用は禁止されています。

抗菌性飼料添加物の使用規制

抗菌性飼料添加物のカテゴリー

また、抗菌性飼料添加物は、以下の4つのカテゴリーに分類されています。

- 抗コクシジウム作用のあるもの(第1欄)

- 駆虫作用のあるもの(第2欄)

- 成長促進作用のあるもの;主にグラム陽性菌に抗菌活性を示すもの(第3欄)

- 成長促進作用のあるもの;主にグラム陰性菌に抗菌活性を示すもの(第4欄)

各カテゴリー内の飼料添加物は、重複を避けるため同一飼料への併用が禁止されています(なお、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリンとクロルテトラサイクリンはグラム陽性菌およびグラム陰性菌の両方に抗菌力を示すことから第3欄と第4欄の両方に収載されています)。さらに、第1欄に収載されている抗菌性飼料添加物は主に鶏およびブロイラー用の飼料への添加が認められているものであり、第2欄に収載されているものは豚用の飼料にのみ使用が認められている。したがって、鶏用、ブロイラー用配合飼料およびほ乳期・幼齢期の牛用配合飼料に添加できる抗菌性飼料添加物は最大でも3種類、豚用配合飼料では4種類、肥育期の肉牛容配合飼料では1種類のみとなります。

1. 抗コクシジウム作用のあるもの(第1欄)

アンプロリウム・エトパベート、アンプロリウム・エトパベート・スルファキノキサリン、サリノマイシンナトリウム、センデュラマイシンナトリウム、ナイカルバジン、ナラシン、ハロフジノンポリスチレンスルホン酸カルシウム、モネンシンナトリウム、ラサロシドナトリウム

2. 駆虫作用のあるもの(第2欄)

クエン酸モランテル

3. 成長促進作用のあるもの;主にグラム陽性菌に抗菌活性を示すもの(第3欄)

亜鉛バシトラシン、アビラマイシン、アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、エンラマイシン、クロルテトラサイクリン、ノシヘプタイド、バージニアマイシン、フラボフォスフォリポール

4. 成長促進作用のあるもの;主にグラム陰性菌に抗菌活性を示すもの(第4欄)

アルキルトリメチルアンモニウムカルシウムオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン、ビコザマイシン

鶏、豚、牛に使用できる抗菌性飼料添加物のステージ別添加量(PDF版でご覧いただけます)